こんにちは。大阪府枚方市にある「はる鍼灸整骨院」の院長 島井浩次です。

私たちは、痛みや自律神経の乱れ、心と身体の不調に対して、鍼灸と機能神経学的アプローチを組み合わせた施術を行っています。

「歳だから仕方ない」

「脳や神経って一度壊れたらもう戻らないんでしょ?」

そんなふうに思っている方へ、今日はお伝えしたいことがあります。

神経は、変われます。

しかも、いくつになっても。

そのカギになるのが、「神経可塑性(しんけいかそせい)」という言葉です。

ちょっと聞き慣れない言葉かもしれませんが、この記事では難しい話をなるべくかみ砕きながらご紹介していきます。

■ 神経可塑性って何?——神経の“柔軟体操”能力

「可塑性(plasticity)」とは、形を自由に変えられる性質のこと。

粘土やゴムのように、ぐにゃっと曲がったり、押すと形が変わったりする柔らかさをイメージしてみてください。

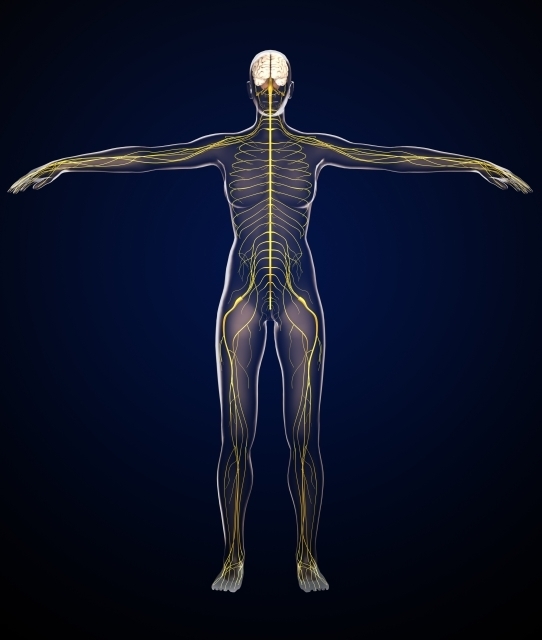

神経可塑性とは、

神経細胞(ニューロン)や脳のネットワークが、経験・学習・刺激によって再編成されたり、機能を補い合ったりする力

を意味します。

◎たとえば、こんな変化が起こります。

- 怪我で指が動かなくなったけど、リハビリで他の指が代わりをしてくれるようになる

- 左半身が不自由になったけれど、右脳がその代役を果たすようになる

- 子どもの頃に身につけた自転車の乗り方は、大人になっても身体が覚えている

これらは全て、「神経可塑性」の働きによるものです。

つまり、神経や脳は“配線のつなぎ方”を変えることで、失った機能を補ったり、新たな使い方を学び直したりできるのです。

■ 可塑性が「うまく働かない」とどうなるの?

ところが、神経可塑性は「良い方向」だけに働くわけではありません。

たとえば以下のような状況では、“誤学習”や“過剰な記憶”が蓄積してしまうのです。

- 慢性的な痛み → 痛み回路が敏感に学習され、軽い刺激でも痛むようになる

- ストレス → 不安や恐怖を感じる神経回路が肥大していく

- 姿勢の崩れ → 誤った身体の使い方が“新しい普通”になってしまう

これはいわば、「壊れた地図を何度もトレースして覚えてしまう」ようなもの。

一度歪んで覚えてしまった神経のクセを、どこかで“リセット”してあげる必要があるのです。

■ 鍼灸で神経可塑性を“書き換える”

鍼灸と神経可塑性?

一見関係がなさそうですが、実は深い関わりがあります。

①「体からの入力」が脳の地図を塗り替える

体には求心性神経という、外からの感覚を脳に伝える神経があります。

鍼の刺激は、この求心性神経を通じて、

- 皮膚の感覚

- 筋肉の状態

- 内臓の働き

など、さまざまな情報を脊髄 → 視床 → 大脳皮質へと送り届けます。

この時、「脳内の身体地図(ボディマップ)」が再構成されるのです。

例えるなら:

「古い地図」を何度も見直すうちに、「あれ?この道、曲がってなかったっけ?」

と修正されていく感覚です。

慢性痛の人は、この身体地図が歪んでいることがあります。

鍼灸は、その地図の“書き直し”を助けてくれるのです。

②「痛みのブレーキシステム」を強化する

慢性的な痛みを感じる背景には、下行性疼痛抑制系(かこうせいとうつうよくせいけい)の機能低下が関係します。

これは脳からの「痛みを抑えるブレーキ」のようなもので、

脳の中にある中脳中心灰白質(PAG)や延髄網様体(RVM)が関与しています。

鍼灸刺激はこのシステムを活性化し、

「その程度の痛みなら大丈夫」と“脳が判断”してくれるように働きかけます。

③ 耳への鍼で「迷走神経」を刺激

耳介(じかい=耳の外側)には、迷走神経(副交感神経の一部)の末端が分布しています。

ここを鍼や微弱電流で刺激することで、

- 胃腸の働きが活発になる

- 気分が落ち着く

- 呼吸が深くなる

といった反応が起こります。

例えるなら、神経に「おやすみモードのスイッチ」を押すようなもの。

自律神経の不調や過敏な身体状態に対して、やさしくブレーキをかけてくれます。

■ 機能神経学で“使えていない神経”を目覚めさせる

機能神経学とは、

「脳の働きを検査し、弱くなっている神経の機能を再活性化する手法」

です。

特別な薬や機械を使わなくても、視線・呼吸・姿勢・音・リズムなど、日常的な刺激を活用して「脳の再学習」を促します。

① 眼球運動で“脳のスイッチ”を入れる

目の動きは、中脳・脳幹・小脳・前頭葉など、実に多くの脳の領域と関係しています。

特定の方向に目を動かすだけでも、弱くなっていた神経のネットワークが目を覚まし始めます。

例えるなら、目は「リモコン」。

目の使い方一つで、離れた神経スイッチがオンになるのです。

② 原始反射の残存を見つけて“姿勢のエラー”を修正

赤ちゃんの時に持っていた「原始反射」。

通常は成長とともに消えていきますが、大人になっても残っている場合、バランス感覚や注意力、自律神経の乱れに関与します。

クロスパターンの運動や、左右の視空間トレーニングなどを用いて、前頭葉の抑制力を高めていくことで、反射の誤作動が落ち着いてきます。

③ バランス訓練で“小脳”を再教育

小脳は、身体のバランス・タイミング・微調整を担当する「運動の編集者」のような存在です。

片足立ちやバランスボールなどの訓練を通じて、小脳と体性感覚の連携を強化することで、

- 転びにくくなる

- 姿勢が安定する

- 集中力が高まる

などの変化がみられます。

「脳のジム」で筋トレしているような感覚です。

■ 鍼灸 × 機能神経学 = “神経の再学習”を後押しするハイブリッド療法

- 鍼灸で「入力」を与え

- 機能神経学で「出力の再訓練」を行い

- 両者を組み合わせることで「感覚—運動統合」が高まり

- 結果的に「神経可塑性」が自然と働く状態が作られます

■ おわりに——神経は「変われる」し、変わるための道具がある

私たちの身体は、壊れたわけではなく、

「うまく使えなくなっているだけ」のことも多いのです。

「もう年だから」とあきらめる前に、

「変われる脳と神経」の力を信じて、一歩踏み出してみてください。

参考・出典論文

-

Apkarian AV, et al. (2009). Chronic pain and brain plasticity in humans. Pain.

-

Langevin HM, et al. (2011). Mechanical signaling through connective tissue: a mechanism for the therapeutic effect of acupuncture. J Appl Physiol.

-

Napadow V, et al. (2007). Brain correlates of acupuncture: fMRI-based studies. Hum Brain Mapp.

-

Carrick FR. (2003). Changes in brain function after manipulation of the cervical spine. J Manipulative Physiol Ther.

-

Rocha S, et al. (2016). The effects of neuromodulation on neuroplasticity: a review. NeuroRehabilitation.